西方美术史课程共18节课,每周日晚8:00上课。

这节课我们围绕一句话来讲-巴洛克”喜好繁复的装饰、金色的华丽、扭曲多变的缠绕线条,追求强烈的律动感,善于营造堆砌之美。它既是一种国际风格的趋向,同时又是欧洲各地区民族美学自觉的开始。

在16世纪,欧洲各地对教会产生了怀疑, 认为原始的基督教清贫素朴的精神已被扭曲,以梵蒂冈为中心的教会大权在握,成为争逐权力与财富的利益集团,各地纷纷发生不同形式的宗教改革。同时,民间的理性知识抬头。伽利略、哥白尼等科学家对宇宙天体的研究,松动瓦解了教会“创世记”的神学系统。新航线的发现,使冒险家以航行来证明地球是一球体,也带动了地理大发现。

整个17世纪,旧有的教会势力,努力维护巩固自身的利益,发动反宗教改革;而另一方面, 民间的理性思考与质疑的精神,开始建立新的美学思维方向。

多元价值在新旧交替冲突的年代同时存在,在建筑、雕刻、城市景观规划、绘画上发生了全面的质变。

这个贯穿17世纪,甚至延续到18世纪的欧洲美术运动被称为“巴洛克”

“巴洛克”原意指一种变形的珍珠。

“巴洛克” ,似乎特别喜好繁复的装饰,喜好金色的华丽,喜好扭曲多变的缠绕线条,不喜欢单调平板的水平垂直,追求强烈的律动感,善于营造堆砌之美,常常使人目眩,眼花缭乱。

“巴洛克” 的确是新旧冲突的拉锯战中的时代产物。但是, “巴洛克”这名称,通用于全欧洲,却在每一个地区产生了不同的巴洛克形式。

“巴洛克”既是一种国际风格的趋向,同时又是欧洲各地区民族美学自觉的开始。讨论起来,也更应该注意到其间的同与不同。

圣伊芙教堂/普罗密尼/公元1642-1650年/罗马

意大利的巴洛克风与贝尔尼尼

各地的宗教改革,引发了梵蒂冈教会的不安。为了巩固教会的权威,意大利掀起了反宗教改革运动,以建筑形式的改换,重新包装教堂, :企图以华美亲切的视觉效果,吸引逐渐散去的信徒;希望形式的华美壮观,可以取代内在濒临没落的信仰,重新使大众回到教堂来。重新回到教堂是早期巴洛克建筑的重要动机, 因此巴洛克风格在普罗密尼这一类建筑师的身上,体现出重新改造教堂的野心。他们去除了传统教堂的阴暗沉重。他们利用穹顶的采光, 使教堂更明亮,也更愉悦,使人觉得来到教堂不再是为了承担心灵上的罪苦的负担,而是追求精神飞扬的一种激情的喜悦。

圣卡罗教堂圆顶内部/普罗密尼/公元1638-1641年/罗马

巴洛克的建筑常常使立面产生凹凸的各种变化,加上许多曲线的流转,单纯结构的元素增加了装饰符号,使原来沉重庄严的建筑体变得轻快愉悦起来。

走进巴洛克式的建筑,人们被众多的装饰符号吸引,目不暇接,眼花缭乱,使原有教堂单一视觉的信仰焦点被分散,视点也随着空间不断的转换被更新,仿佛高潮迭起,体验着连续不断的惊讶与欣喜。

圣托勒亚•克利那勒教堂圆顶内部 /贝尔尼尼/大理石 /公元1658-1670年/罗马

“狂喜”是巴洛克时代常用的字眼,原指经由神灵附身产生的一种迷狂陶醉的状态。为了巩固基督教会的势力,当时许多经历过迷狂状态的圣徒,宣扬他们神明附身时的迷醉状态,也都被认可,教会还封他们为圣人。例如圣特雷莎,一个女子,经常感受到基督以利箭刺穿她的胸口,她便进入高热迷狂状态,全身颤抖,看见异象。这种对非理智的宗教激情的陶醉,一时成为时代风尚,反映在美术作品上,也产生了令人目眩神迷的效果。

圣彼得大教堂天盖/贝尔尼尼/大理石、木材/公元1624-1633年/梵蒂冈圣彼得大教堂

巴洛克把宗教激情与世俗对幸福的向往结合起来,在宗教高昂的情绪下包装着对现世权力与财富的追求,仿佛充满装饰音的咏叹调,使人情不自禁,也跟着陶醉赞美起来。

意大利巴洛克最重要的代表者是贝尔尼尼。

上、下圣彼得大教堂广场/贝尔尼尼/公元1656-1667年/梵蒂冈

他得天独厚,受到教皇的信赖,被委托以改建罗马的重任,长达六十年。他在教会的全力支持下修建了罗马的城市景观,包括著名的圣彼得大教堂前的广场回廊-以列柱的形式,如一双手臂环抱,使原来冷峻崇高的教皇殿堂产生了与人接近的亲切感。

四河喷泉--恒河 /贝尔尼尼/大理石 /公元1651年 /罗马纳沃那广场

他的作品遍布罗马大街小巷。著名的《四河喷泉》 ,以巨大的四件雕像, ?

架构起象征人类文明的四条河流,成为与民众发生密切关系的景观艺术。

今日的罗马,处处都是贝尔尼尼留下的作品。他是艺术家中的幸运者,得以在财力无缺的状况下,以优渥的经济条件,完成心中的理想。

他也相信自己的才能,相信自己的智慧与幸运带来的成功。

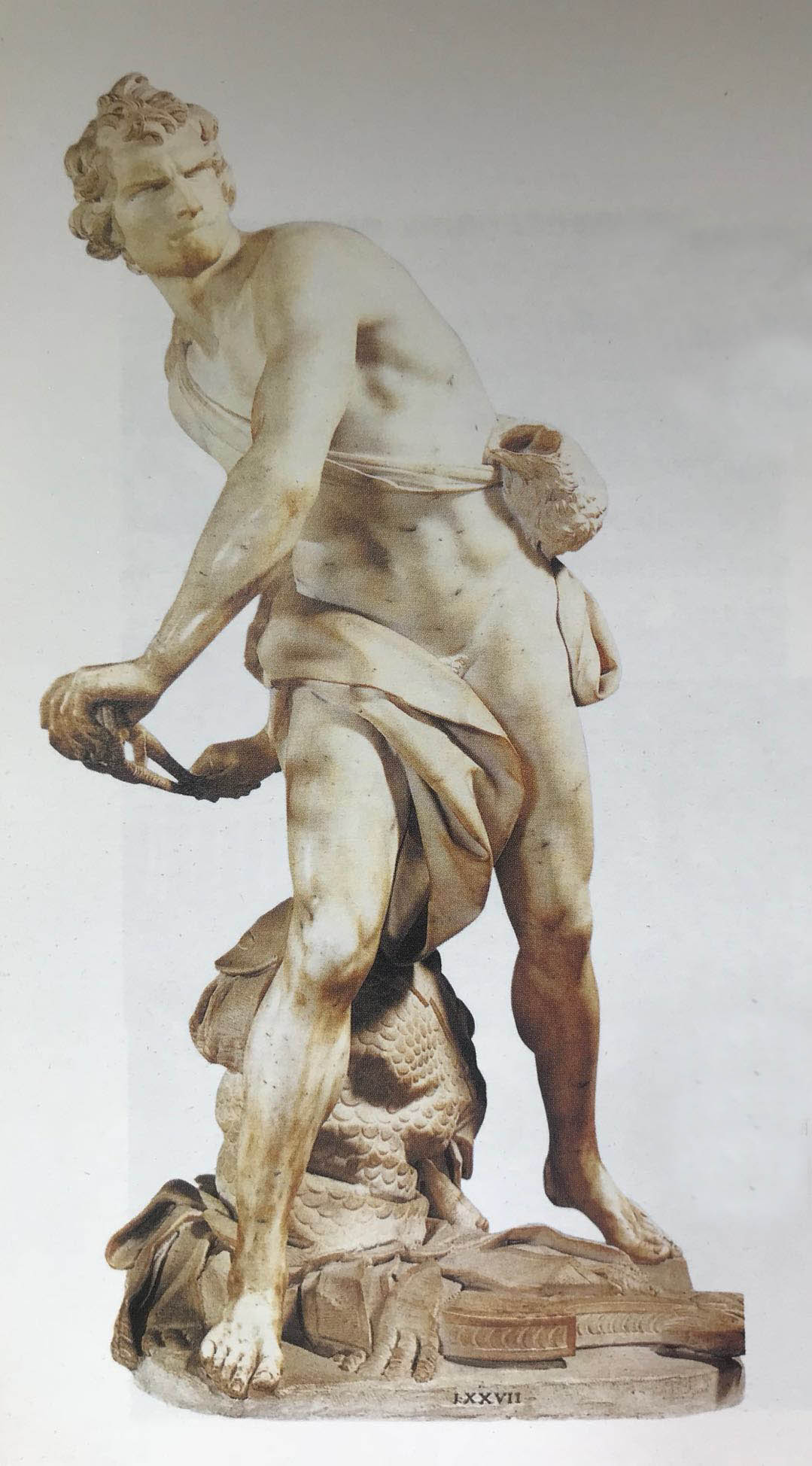

大卫/贝尔尼尼/大理石/公元1623-1624年 /罗马波格塞美术馆

他以自己的容貌塑造了《大卫》,对比于郁悒孤独的卡拉瓦乔悲剧挫败的个性,贝尔尼尼正是成功艺术家的另一种典型。贝尔尼尼对巴洛克时代的狂喜有深刻的体会。他在一些作品,如圣特雷莎的雕像中,明显地把狂喜从宗教的激情转为暗喻了世俗肉欲感官的悸动。如特雷莎一样地陷入迷狂激情中的圣女,口唇半张,呼吸急促,心跳耳热,她们的宗教激情更近于肉体上性的狂喜高潮。

圣特雷莎的狂喜/贝尔尼尼/大理石/公元1645-1652年 /罗马圣马丽亚教堂

巴洛克事实上是一种世俗美学,更切近人世间感官喜悦的追求,向往幸福甜美的渴望,拒绝贫穷与禁欲。因此,隐藏伪装在宗教激情之下,不容易觉察的另一种解放,另一种世俗欲望的狂想,才是巴洛克艺术的主题宗旨罢。

贝尔尼尼的美学充满了旋转和律动的夸张,以戏剧化的激情煽动人们的视觉和情绪。他在雕塑中创造的人体常常显现出一种纠缠或悸动,情绪被推向戏剧性的高潮。这种世俗肉欲感官的释放,事实上已宣告了传统基督教禁欲思想的彻底终结,也预告了巴洛克运动在欧洲各个地区世俗力量的兴起。

基督下十字架(局部)

基督下十字架/鲁本斯/布面油彩/425cm× 295cm /公元1616年/法国里尔美术馆

王权兴起与鲁本斯的绘画

巴洛克运动在意大利梵蒂冈,配合着教会权力的巩固,大肆兴建教堂,改造城市景观,也以绘画和雕塑装饰着富丽堂皇的建筑空间。

巴洛克美学事实上是欧洲君王权力扩张的一种颂歌。为“君权神授”的思想找到合理的解释,必须极尽所能以绘画、雕塑和艺术来烘托颂扬君王的伟大。

鲁本斯是巴洛克时代最活跃的艺术家之一。

鲁本斯是今天比利时地方的人,但当时的比利时并非一个独立的国家,而是受南方西班牙等强权国家的控制。鲁本斯以他卓越的艺术才华周旋于君王贵族之间,为他们画像,为他们的生平渲染出华丽伟大壮观的事迹。他以精致细腻的油画技巧创作出富裕华美的画面,连“基督下十字架”这一类宗教主题,原来应该充满悲怆苦难之情,也被鲁本斯处理成华美的效果。仿佛舞台上的表演,充满炫目的光,耶稣的尸体从十字架上被缓缓下放,肢体仿佛在舞蹈,只有外在形式的美,而不强调内在的悲痛。

玛丽•美第奇抵达马赛/鲁本斯/布面油彩/394cm × 295cm /公元1622-1623年/巴黎卢浮宫

鲁本斯使巴洛克美术变成纯粹视觉上的赏心悦目, 艺术不再严肃沉重。艺术像嘹亮的号角,飞扬的乐音一响起,就仿佛国王与皇后要出现了。鲁本斯的画,像一种君王的仪式排场。他为法国当时摄政的亨利四世皇后所画的一生画传,以巨大的画面,赞扬权力的至高无上,赞扬神对君王的祝福。这一类为君王歌功与颂德的作品,使鲁本斯在欧洲的各国贵族间赢得巨大的名声。各地宫廷争相邀请,也使鲁本斯一生衣食无忧,出入于王侯将相巨宅豪邸,养尊处优;甚至有许多弟子、助理帮助他处理繁忙的业务。他是欧洲美术史上事业最成功的典型。

鲁本斯幸福、华丽、健康、明亮,他的世界没有忧伤或黑暗,也没有挫败或感伤。

他创造了一种极丰满的女性肉体之美,以丰腴白皙的肉体展现强健的生命力和对幸福生活的追求。

他以绘画的成就跻身贵族,晚年再娶青春美貌的海伦娜,隐居乡间豪宅。他的优雅贵气,为巴洛克运动创造了最华丽辉煌的一面,也为欧洲君王时代的宫廷艺术留下了不朽的典范。

公主像/委拉斯开兹/布面油彩/105cm×88cm/公元1656年/马德里普拉多美术馆

西班牙的巴洛克

西班牙在17世纪成为欧洲的强权国家。由于航海事业的发达,西班牙的海上舰队建立了霸权,控制了辽阔广大的殖民地。

当时西班牙的王权扩张在腓力二世、四世时代达于巅峰。委拉斯开兹是西班牙王权高张时刻最具代表性的宫廷画家。

委拉斯开兹在马德里的普拉多美术馆留下许多以宫廷贵族为主题的肖像, 这些国王、:皇后、公主、王子的画像,不仅仅是要传神逼真, 更重要的是要能以高超的技法修饰出贵族的非凡气质,传达出他们的尊贵仪容,使人们相信他们是“君权神授”的真命天子。

作为宫廷御用画家,一生绘画的主题都受到了限制,但是委拉斯开兹也以不凡的毅力致力于研究贵族肖像的画法。他的几幅著名的公主像,以近似书写的技法描绘公主身上金银彩绣的衣裙的华丽, 走近看时笔法随意自在,远看却一片锦绣辉煌,令人叹为观止。委拉斯开兹所画的宫廷贵族,骑在马上,手握权杖,意气风发,马的前蹄立起,飞扬腾达。这种君王肖像几乎是西方美术后来处理伟人肖像的典范。

宫娥/委拉斯开兹/布面油彩/ 318cm × 278cm 1公元1656年/马德里普拉多美术馆

但是委拉斯开兹最著名的《宫娥》,却回避了巴洛克宫廷艺术的歌功颂德主题。他以极平实的手法,利用镜子反照的空间,一方面记录了自己正在为国王皇后画像的场景, 另一方面也描绘了年幼的公主带着陪侍宫女忽然闯入画面的偶发事件。在巨大的画幅中,委拉斯开兹利用多层次的空间,使视觉产生极丰富的效果。画家本人正在作画,他拿着调色盘和笔,国王、皇后、公主,都成为他的模特儿。画家意识到,在创作的世界自己才是真正的君王,他不再是服从于世俗权力的御用画家,他为创作者找到了独立自主的存在意义。

《宫娥》是西方美术史上不朽的名作,它不断启发着后来的创作者。如20世纪的毕加索,在这张古典名作里能找到所有现代前卫创作的先进元素。

塞维利亚的卖水人/委拉斯开兹/布面油彩 /105cm × 80cm /公元1619年 /马德里普拉多美术馆

西班牙的巴洛克并不纯然只是华丽的宫廷艺术,委拉斯开兹常常以非常淳朴写实的方法描绘街头的市井小民。在街头“卖水的老人” , 伫立在陶瓮前,画家以惊人的逼真手法画出老人脸上的沧桑,用同样逼真的手法画出陶罐上胎土的质感和釉的肌理。

委拉斯开兹看到了真实视觉上的真实,或生命中的真实。他知道真实比虚夸更动人,他使歌颂君王的巴洛克宫廷艺术有了更内省的力量,可以透视虚荣浮华背后的真实。

跛脚儿童/里贝拉/布面油彩/164cm×94cm /公元1652年/巴黎卢浮宫

西班牙巴洛克的时代人才辈出,为绘画艺术的美学思考提供了丰富的经验。

除了委拉斯开兹之外,有几位画家都具备特别沉静的平民素朴精神, 仿佛对宫廷艺术过度的虚华产生了反感,他们受意大利卡拉瓦乔的启发,使艺术更贴近平民的生活现实。

里贝拉的《跛脚儿童》画出残障少年的自信喜气,肢体的残缺并未使他自怜自怨,他充满了对生活的乐观开朗,占据着画面的中心, 自然而开心地看着我们,仿佛在告诉我们:生活多么美好!

小乞丐/牟利罗/布面油彩/137cm ×115cm /公元1654年/巴黎卢浮宫

类似的主题表现在另一位西班牙画家的作品中。牟利罗创作了街边一角“小乞丐”的孤独形象:他坐在斜射的阳光中,衣衫褴褛,赤裸双足,有些心事重重,陷于沉思。牟利罗以平实动人的手法勾绘出平凡而微不足道的小乞丐的心事,仿佛告诉我们:美无所不在,庄严与崇高也无所不在;生命的极动人之处,竟可能是街头角落常常被人们忽略的一个画面。

静物/苏巴朗/布面油彩/60cm× 107cm /公元1633年 /美国帕萨迪纳诺顿•西蒙艺术博物馆

西班牙巴洛克画家特别看到了辉煌宫廷艺术看不到的阴暗角落。那些生活在贫困、残疾、卑微生活中的平民百姓,他们在巴洛克的君王时代承受苛捐重税,却能在生命里安分自在,找到自己存在的意义与价值。

甚至像苏巴朗这样的画家,承袭了卡拉瓦乔对静物画的凝视专注,在以人物画为主流的时代,能够画出极为安静内敛的静物。那些藤编的篮子,那些果实,那银盘上的瓷杯,都不再只是人类的用具,它们仿佛也一一找到了自己存在的物理性,如同中国宋画中“格物致知”的写生特性,为静物画建立了崇高的美学伦理。

西班牙在巴洛克时期留下了非凡的美术成就,也对后世发生了深远的影响。

杜普教授的解剖课/伦勃朗/布面油彩/162.5cm × 216.5cm /公元1632年/海牙莫瑞修斯博物馆

荷兰的巴洛克-伦勃朗与弗美尔

17世纪的荷兰,经过长时间西班牙殖民地的统治,最后在长达八十年的独立战争中获得成功,成为独立的国家。

独立以后的荷兰发展海洋贸易,船只远达亚洲的印度尼西亚、中国、日本;重要的港口如阿姆斯特丹、鹿特丹,成为远洋贸易的货物集散地,形成港市的繁荣景象,也产生了社会上以商业为基础的市民阶层。

荷兰经由宗教改革,去除了旧教烦琐的礼仪,摒除华丽的教堂装饰,减少偶像崇拜,使新教的礼拜堂恢复素朴的空间,回到基督教朴素的信仰本质。

在这样的背景下,荷兰的巴洛克不再以神与宗教作主题,他们更相信人自己的劳动力量。

绘画不再依附宗教,也不再依附宫廷,绘画回到踏实的人的生活,歌颂生活。画家描绘自然风景,描绘市民肖像,也描绘人所拥有的物质。

风景画、肖像画、静物画三种类别崛起, ,替代了传统的宗教画或历史绘画,成为荷兰画派对西方美术最大的贡献。

夜巡/伦勃朗/布面油彩/ 359cm × 435cm /公元1642年/阿姆斯特丹国立美术馆

伦勃朗是17世纪荷兰画派最典型的巴洛克画家,也是西方美术近三百年来影响力最深远的绘画大师。

伦勃朗随着荷兰独立以后的市民社会一起成长,他歌颂新崛起的市民生活,为商业社会的医生、纺织公会理事、负责社区安全的民兵队伍画像。

他的肖像画有些是个人肖像,但更多是团体的集体肖像,强调一种企业或集团中人与人的共同关系。医生手拿解剖刀和助手讲解人体医学的细节、被解剖的尸体、专注观察的助手、冷静自信的医生,都成为画面上不可或缺的部分。伦勃朗以近于冷酷的理智态度切入生命,没有个人情绪的好恶,却在作品中透露一种崇高的理性价值,也正是当时荷兰建国的新精神,这种新精神和意大利发源于君王崇拜的巴洛克风非常不一样。

伦勃朗把荷兰的巴洛克带向理性与市民主义的道路,发掘出人性更深沉的生命价值。

伦勃朗最重要的名作《夜巡》,原是描绘阿姆斯特丹民兵队伍的行进,画幅巨大,人物众多,但伦勃朗打破了当时荷兰集体肖像画一字排开的呆板画法,使众多人物在画面中错落有致,构成极丰富的视觉景深。以前缩法画成,使平面的绘画空间产生向前行进的纵深力量。

伦勃朗又擅长用光的明暗来体现空间层次。卡拉瓦乔创立的明暗对比法, :被伦勃朗发展为更戏剧化的舞台灯光效果,营造出极神秘多变的气氛。有些隐藏在背后的人物,由于特别的光线处理,仿佛被舞台上的光照亮, ;忽然变成了主题。

伦勃朗压暗背景,再逐渐使画面一点一点亮起来,他所创造的绘画技法,三百多年来成为西方油画的经典。

伦勃朗继承了北方画派画自画像的传统,他从二十三岁开始记录自己的容貌,经由冷静而客观的方法,仿佛在镜子里凝视另一个自我,看自己从青年到壮年,从壮年到衰老,从年轻的意气风发,到老年的苍老颓败。

自画像/伦勃朗/木板油彩/23.4cm×17.2cm / 公元1628年/阿姆斯特丹国立美术馆

伦勃朗一生创作了近百张自画像,成为西方美术中对自己最严格的画像解剖。

他的自画像经历许多阶段。尤其到了老年, 两任妻子逝世,孩子天折,他从成功的职业画家到落魄潦倒,靠变卖家产维生,伦勃朗在晚年画下的自画像,满脸皱纹,茫然而彷徨地看着人间,仿佛无限感伤,又仿佛无限悲悯,赋予了西方自画像传统深沉的心灵挖掘,也使绘画不再只是表象肤浅的赏心悦目,更给予绘画美学更深刻的揭发人性的内涵。

自画像/伦勃朗/布面油彩/102cm ×80cm /公元1640年/伦敦国家画廊

伦勃朗后期的油画,肌理堆叠很厚,近看时像是抽象的色块与笔触,却都能准确传达出内在的精神特质。

伦勃朗的巴洛克绝没有宗教与宫廷的虚华,却是以最厚实的方法刻画人生的现象,在凝练的冷静中内蕴着饱满的热情。从绝对准确的写实技巧发展到丰富的淋漓酣畅,他使绘画被革新, 被颠覆,也使绘画变成他悲剧生命最后的救赎。

看信的女人 /弗美尔/木板油彩46.5cm× 39cm /公元1662-1663年/阿姆斯特丹国立美术馆

弗美尔比伦勃朗稍晚,他似乎不曾像伦勃朗那样经历生命的大起大落,他也从不迷恋炫目的光的强烈对比。

弗美尔一生的作品不多, 目前传世的三十多件作品, 尺寸不大,主题大多是女性-她们或在读书,或在缝纫,或者准备着日复一日的早餐,或者正在读信。她们在平凡的生活中,没有强烈的喜怒哀乐,她们只是生活着,平凡而真实地生活着。窗户一角斜射进室内的阳光,温和而安静,仿佛天长地久,这小小的市镇的一个角落,有人在生活。画中常出现大幅的地图,好像知道外面的世界已经在起巨大的变化,男子都出远洋了,在海上冒险,偶尔有信寄回来,女子静静读着信, 好像平静的市镇生活唯一的高潮便是一封来自远方的信。

伦勃朗的世界充满悲剧内敛的情操,有着男性的阳刚与沉重;弗美尔则非常女性,以女性的委婉幽静推开一扇窗,让人们看到如小品般的宁静。

手持水罐的女子/弗美尔/布面油彩/45.5cm× 40.5cm /约公元1660年/纽约大都会博物馆

从宗教的激情悲壮到君王宫廷的华丽热闹,巴洛克艺术在荷兰的弗美尔身上找到了真正小镇市民文化的宁静悠远。

一名妇女站立窗边,一手执持水罐,窗外静静的光在银质的水罐上流动,平凡无奇的生活却忽然使人缅怀起来,好像人类忽然记起自己的本分,不再对伟大与壮丽有非分的幻想,只是想回来做一个平凡的自己而已。

巴洛克事实上是一个价值多元的时代。伦勃朗与弗美尔,各自以自己的方式完成自己,提供了不同方向的美学思考;意大利、西班牙、比利时与荷兰的巴洛克也随着各自特殊的环境产生不同的美学风格。巴洛克是一个大的主流方向,却不影响各地方文化独特的、自我形成的风格。

自画像 /普桑/布面油彩 /98cm × 74cm /公元1649-1650年 /巴黎卢浮宫

法国国王路易十四,被称为“太阳王”;他执政的时代也是“君权神授”思想达到巅峰的时代。

路易十四修建了凡尔赛宫,以极尽人工经营的方式规划园林。每一棵树、每一株花草都经过人工修剪,符合设计者绝对几何装饰的规则,也使巴洛克刻意营造的美学发展成一种独特的园林景观艺术。

路易十四时代,法国向往南方意大利的文艺复兴,常派遣画家、建筑师到意大利学习古典美学。

普桑在意大利居住长达四十年,努力学习希腊、罗马古典,以及文艺复兴诸大师的作品。.

他可以说是法国最早古典美学的建立者,他以古希腊神话、罗马史诗为题材, 尝试在法国建立不朽的古典传统。

普桑逝世后,路易十四就在罗马设立了法兰西学院,每年选派青年艺术家前往意大利学习。这说明了法国的巴洛克在王权的倡导下,以意大利古典精神作为学习的对象。

法国特殊的地理位置, 一方面使这个地区的艺术家可以向南方学习意大利古典,另一方面,由于法国一直有北边佛兰德斯传统及东边日耳曼艺术的浸染,因此法国的巴洛克运动除了宫廷倡导的主流之外,还有其他的支流值得注意。

阿卡迪亚的牧人/普桑/布面油彩/74cm ×98cm /公元1649-1650年/巴黎卢浮宫

森林风景/洛兰/纸本水彩/39cm × 25.5cm /约公元1670年/里昂美术馆

洛兰是法国最早的风景画家。西方的风景画大多是宗教及神话故事的背景,洛兰加强了自然风景独立存在的意义。他也长期游历意大利各地,直接在自然中写生,对后世风景画的发展产生了影响。

法国长期接受北方画派客观写实主义的影响, 也着重平民俗世生活的描写。早在文艺复兴时代,勃艮第公国的绘画就充满了民间生活的景象描绘。

算命者/拉图尔/布面油彩/102cm×123cm/约公元1620-1621年/纽约大都会博物馆

17世纪巴洛克时代出现了卓越的平民精神画家拉图尔。拉图尔以极写实的笔法描写庶民生活,描写平民百姓谐谑的争吵、赌博、欺诈或偷窃。他以略带嘲讽的眼光观看人性小小的诡诈、小奸小坏的欺骗,或动手扒窃他人财物,或在牌局中作弊,以冷静写实的笔法处理,却凸显出人物伪装的表情,充满戏剧性,也使观赏者会心一笑。

拉图尔在技法上受卡拉瓦乔影响,着重明暗对比,但笔法上更冷静平和,似乎北方画派的客观写实基础给他更多启发。

农民家庭/勒南/布面油彩/113cm × 158cm /约公元1640年/巴黎卢浮宫

在法国宫廷主流的巴洛克运动一味模仿意大利传统的同时,拉图尔以本土的民间经验入画,为法国的绘画美学开启了一条新路。

而像勒南对贫困民间生活的写实,以实际的农民生活入画,不做丝毫的虚饰夸张,是法国巴洛克时代受北方美学影响的优秀范例。

想了解更多课程就在“百花百家”服务号,请您长按二维码关注即可。